博士後期課程 カリキュラム

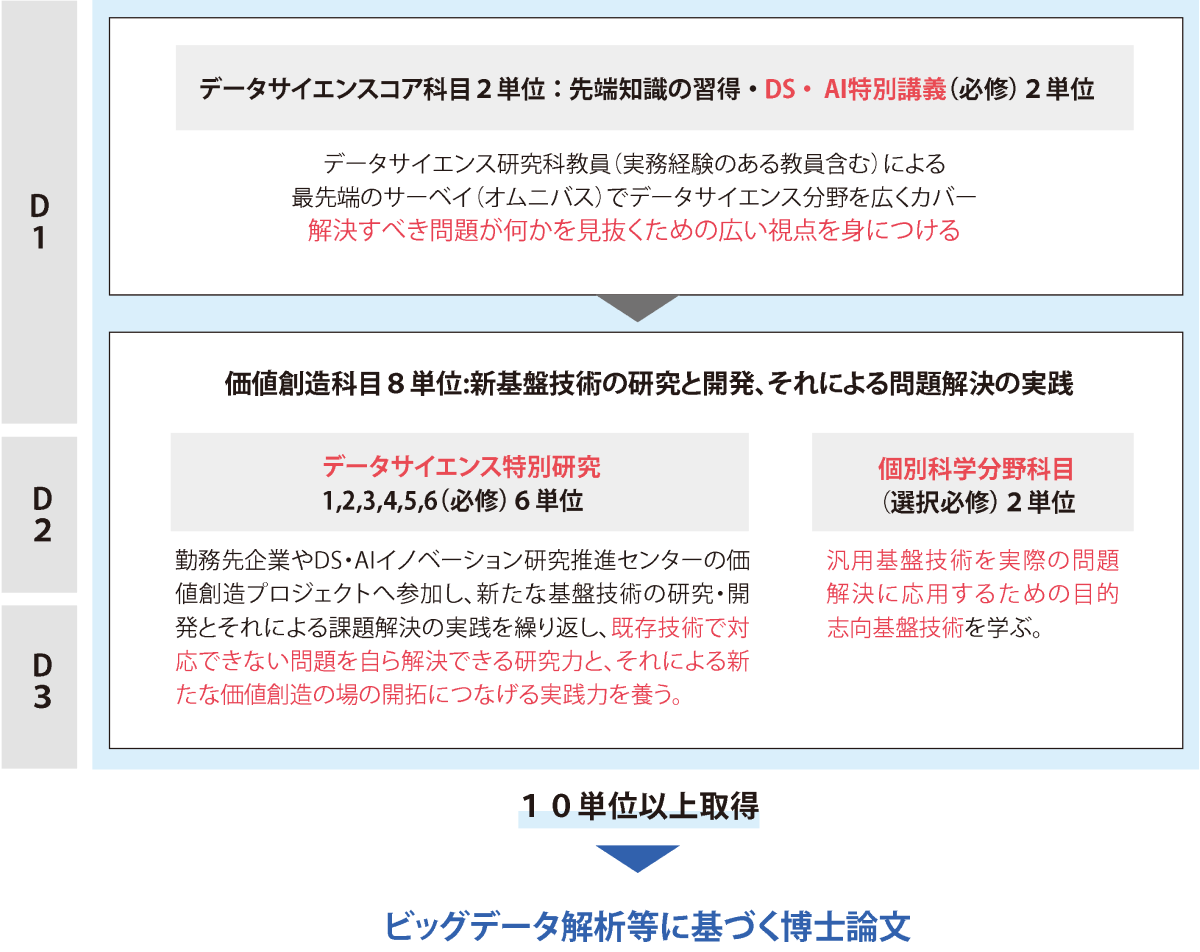

データサイエンスコア科目をベースに、新基盤技術の研究と開発、そして問題解決に向けた実践力を養うカリキュラムを設定。派遣社会人学生は勤務先企業のプロジェクトだけでなく、数多くの実績を挙げている産学官連携プロジェクトに参加することも可能です。なお、修了には10単位以上の取得が必要です。

- D1(1年次)

必修のデータサイエンスコア科目において、データサイエンスの先端知識の習得、修了研究のテーマを具体化するためのサーベイや探究的研究を主に行います。 - D2(2年次)・D3(3年次)

基盤技術の研究・開発を行います。

その後、それらの技術を自身のプロジェクトにおいて実践、評価し、ブラッシュアップを行います。

滋賀大学の研究機関「データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター」が企業や行政、大学などと行う共同研究に参加し、実践力を磨くこともできます。

カリキュラム・マップ

データサイエンスコア科目(2単位)先端知識の習得

- DS・AI特別講義(必修):2単位

実務経験のある教員を含むデータサイエンス研究科教員による、オムニバスの最先端のサーベイで、データサイエンス分野を幅広くカバー。解決すべき問題が何かを見抜くための広い視点を身につけます。

価値創造科目(6単位)新基盤技術の研究と開発、それによる問題解決の実践

- データサイエンス特別研究1、2、3、4、5、6(必修):6単位

新たな基盤技術の研究・開発とそれによる課題解決の実践を繰り返すことで、既存技術で対応できない問題を自ら解決できる研究力と、新たな価値創造の場の開拓につなげる実践力を養います。本学「データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター」では300件もの産官学連携の実績があり、これらの共同研究に参加することも可能です。

個別科学分野科目(2単位)汎用基盤技術を実際の問題解決に応用するための目的志向基盤技術の習得

- 製薬・ライフサイエンスとデータサイエンス(選択必修):2単位

- 人文社会学とデータサイエンス(選択必修):2単位

- IoTとデータサイエンス(選択必修):2単位

博士論文のテーマの例

- 製造データからの因果関係発見に向けて:分散不均一性と変数グループについて

- ランダム効果メタアナリシスの推測と正確分布

- 複雑な構造を持つ高次元データの変数スクリーニング法に関する研究

- 家族志向に着目した性別専攻分離に関する計量社会学的研究

- 形状特徴量を活用したダイカスト製品の不良予測および形状最適化

このほかの博士論文のテーマは、「滋賀大学学術情報リポジトリ」から閲覧可能です。

※なお、D1(1年次)で授業と博士論文の準備をし、D2(2年次)以降は職場等に戻って博士論文を執筆することもできます。

大学連携プログラムの受講が可能

本学は「データ関連人材育成プログラム (DuEX)」(大阪大学を中心とした関西の大学連携プログラム)に参加しています。博士後期課程の学生は、このプログラムの講義を受けることができます。