教員インタビュー

ものごとは「為せば成る」と思う。分析は「為せば成る」かわからないから研究者へ。

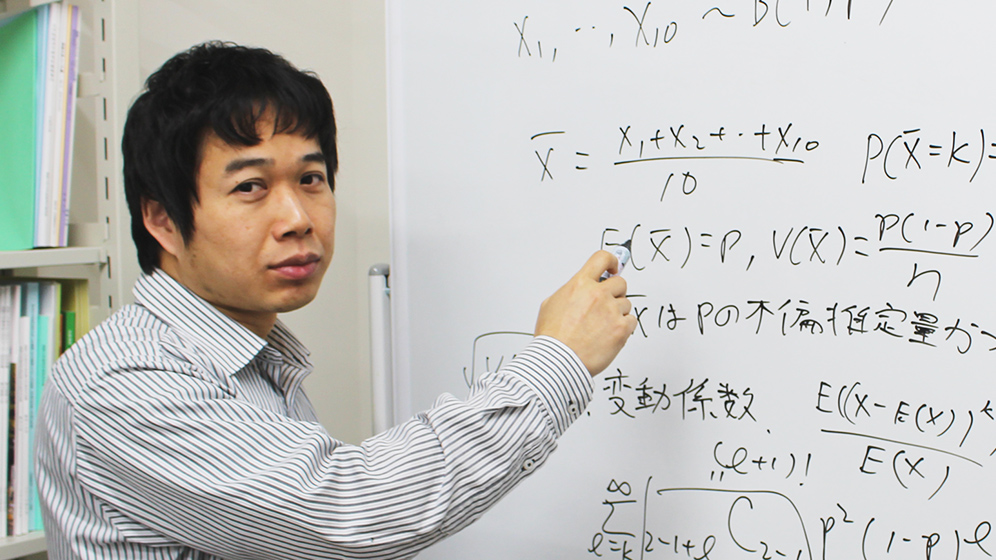

姫野 哲人

データサイエンス学部 准教授

研究分野:高次元データ解析

「ビッグデータ」という言葉が一般的になってきた現代、データを活用している会社が増えてきています。しかし、その中でも活用されずに捨てられるデータも多いそうです。そんなデータを活用することができれば、マーケティングや様々な分野でラプラスの悪魔のように現状や未来を把握することができるのではないでしょうか。そのようなビッグデータを使うための理論の研究者である姫野先生に数学についての想いや研究のことなど、色々と聞いてみました。

聞き手 データサイエンス学部2期生/3年(当時) 丸石 伶旺

※本記事は、滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センターのセンター誌『Data Science View Vol.4』の特集企画『私の「研究」履歴書』に掲載された記事の内容に若干の修正を加えたものです。本文中に記載されている内容や所属・肩書き等はすべて取材当時のものです。

夢で数学を解いたことがある!

Q.まず、姫野先生が研究者を目指したきっかけを教えてください。

昔から数学が好きなんです。小学生の頃から「自分は研究者になるんだろうな」と思っていて、将来の夢を書く欄にも“研究者”って書いてました。数学はパズルみたいなものだと思っていてそこが面白いなあと思いますね。大学からの数学は答えがなくて面食らっちゃったけど、それはそれで、今ある情報から何がわかるかを自分で探していくのが面白いと思います。数学のことを考えていると数学以外のことが考えられなくて、1週間ずっと頭の中は数学のことばかりな時もありますね。たまに夢の中で数学のことを考えていて解けることとかありますね。人に名前を呼ばれても気づかずに無視しちゃうこととかありました(笑)。

Q.自分は数学が苦手なんですが、数学で挫折したことってないんですか?

数学以外のことだと挫折ばっかりなんですけど、数学では挫折したことはないですね。例えば、大学の二次試験でも英語、理科、数学を受けましたが、理数科目の理科、数学で満点を取ろうと思って受けました。数学は“紙とペン’’さえあればできるって言うけど、僕は“頭”さえあればできると思っていて、問題自体が頭に入りさえすれば道を歩きながらでも、ご飯を食べながらでも考えられるわけなので、そういうところも数学の好きなところですね。

もうデータを削りたくない!

Q.先生の研究テーマは「高次元データ解析」ですが、どのようなことをしているのでしょうか。

全部の変数を使って、データを判別しようとか、何か仮説検定を行おうとか、そういうことを研究する分野が高次元データ解析ですね。今、データって結構増えていて、多くの変数を同時に使って研究すること(ディープラーニングとか)も増えてきているんですよ。だけど、統計の中で一般的には有用な変数だけを取ってきて分析する(不要なデータをなくしてしまおう)という方針が主流で、いっぱいデータがあるのにデータをなくすのはもったいない気がするんです。別な言い方をすれば、データを2種類に分類するときに、色んな変数を持ってきて違いを見つけるためにいらない変数ってないと思っています。例えばA工場とB工場の違いを調べるときに、温度は一定にしているから温度のデータはいらないとか、圧力は一定にしているから圧力のデータは除こうとか、そんな状況があったとしても、二つの工場で温度や圧力は完全に一致するのではなく、微妙に違う可能性があって、わずかな違いも積み重なれば、二つの工場の違いとして出せるかもしれない。だから変数を削るのはもったいないから全部の変数を使えたらいいなと思ってますね。製造業とかマーケティングの分野で活用できるかなと思います。

自分で考えるマインドを

Q.データサイエンティストを目指してる方に一言お願いします。

何か実際の問題を見つけた時に、解決策(施策でも分析手法でも)を最初から1つに絞るんじゃなくて、考えられる解決策の候補をいくつか挙げられて、かつその中から最適なものを正しく検証できるような人間になってほしいです。滋賀大学の学生で言えば、ケースバイケースにあてはめがち(こうされたらこう。とか)だから、探求心、自分で考えるマインドを持って、視野を広げてほしいですね。データサイエンスは多分野にわたるので、いろんな分野について調べたり研究したり、いろんな手法を身につけたり、いろんな人と会って交流を広げたり、積極性をもって未知のものに対する興味関心を持ってほしいです。