お知らせ

滋賀大学×国立音楽大学による連携協定事業 「音楽×データサイエンス 人間の輪郭,AIの筆跡」開催報告

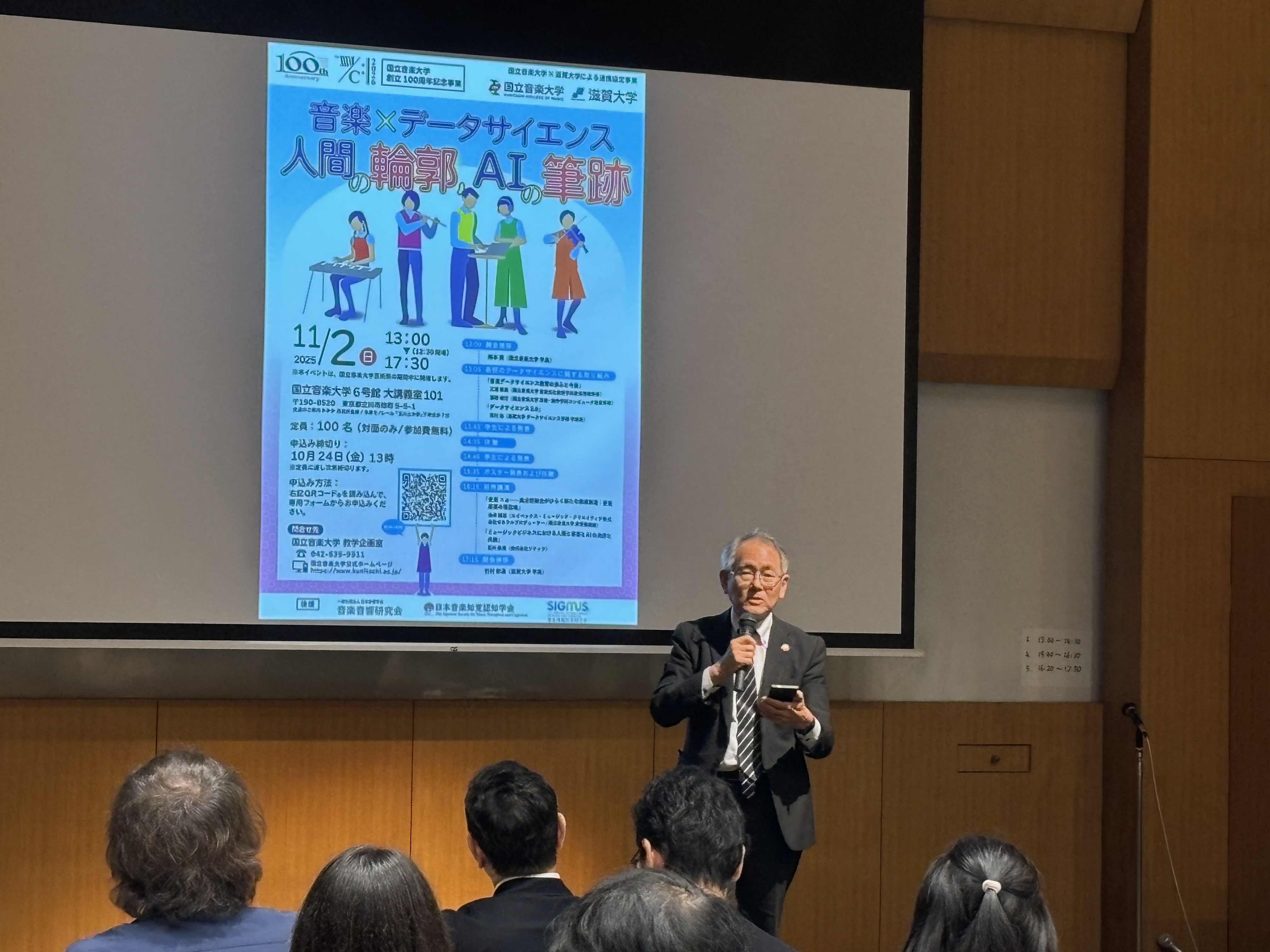

11月2日、滋賀大学・国立音楽大学による連携協定事業として、音楽データサイエンスセミナー(シンポジウム)「音楽×データサイエンス 人間の輪郭,AIの筆跡」を国立音楽大学で開催しました。本学と国立音楽大学は、音楽×データサイエンスによる新たな教育・研究の可能性を創出し、社会に新しい価値を提供することを目的に2023年7月28日に連携協定を締結しています。両大学はこれまでにも、シンポジウムの開催や学生交流などで協働を進めており、今回の取組みもその連携の一環として実施されました。

本イベントには、大学関係者、音楽産業関係者、学生など113人が参加し、音楽とデータサイエンスが交わることで生まれる新たな価値創造の可能性について、研究発表や意見交換が行われました。

(各大学の取り組み紹介と講演)

冒頭では、国立音楽大学の梅本実学長が開会挨拶を行い、続いてそれぞれの大学での取り組みの紹介を行いました。国立音楽大学の三浦雅展准教授と濵野峻行准教授は「音楽データサイエンス教育の歩みと今後」と題して、開講3年目を迎える音楽データサイエンス・コースの成果と今後の展望を紹介しました。その後、本学データサイエンス学部長の市川治教授が「データサイエンス2.0」と題して登壇しました。滋賀大学が提唱する新しいデータサイエンスの流れを取り入れた教育・研究である「データサイエンス 2.0」を紹介し、アートとデータサイエンスの融合がもたらす教育的・社会的意義を語りました。

(学生による共同研究発表)

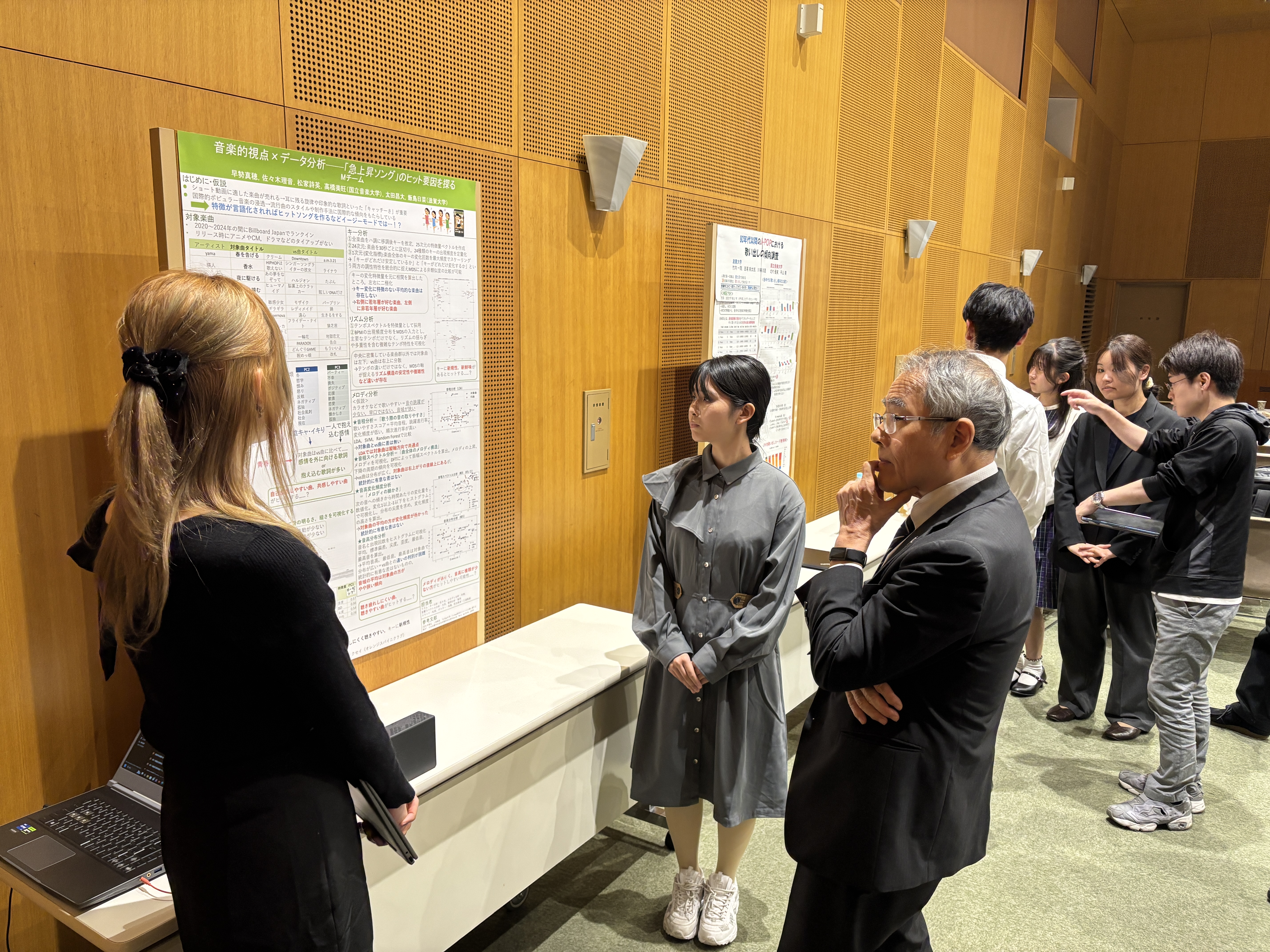

両大学の学生による混成チーム4組が登壇し、データ分析と音楽表現を掛け合わせた独創的な研究成果を発表しました。一部のチームは実際に研究の成果をデモ展示し、参加者が体験を通じて研究成果を感じ取ることができました。

・サウンドウォークスルー ― AIが奏でる歩行の音―

・80年代以降のJ-POPの歌いだしの傾向調査

・Depicted(作品展示)

・音楽的視点×データ分析 ― 『急上昇ソング』のヒット要因を探る

さらに会場では大学院生によるポスターセッション「Proposal of Affective Music Features Utilizing Playlists as Collective Intelligence」が行われ、参加者から高い関心が寄せられました。

(招待講演 ― 音楽産業におけるAIと共創の未来)

後半の招待講演では、油井誠志氏(エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 ゼネラルプロデューサー/国立音楽大学 非常勤講師)が「音楽×α ― 異分野融合がひらく新たな価値創造|音楽産業の現在地」と題し、音楽が「聴くもの」から「体験するもの」へと変容する現代において、データサイエンスとの融合が生む新たな創造性と音楽産業の可能性を紹介しました。続いて、石川鉄男氏(株式会社ソケッツ)が「ミュージックビジネスにおける人間と音楽とAIの共存と共創」と題して講演し、音楽の感情的価値をデータ化する試みや、AIが音楽制作やマーケティングに活用される最新動向を紹介しました。

(閉会挨拶と今後の展望)

最後に、本学の竹村彰通学長が閉会挨拶を行い、「音楽とデータサイエンスの融合は新たな社会的・文化的価値を創造する取り組みであり、今後も両大学の協働をさらに深化させていきたい」と述べました。加えて、大阪・関西万博のマスコットキャラクターを例に、予期せぬ形で社会のトレンドが生まれる現象に触れながら、データサイエンスが社会の動きを理解し、創造的な発想へとつなげる役割を強調しました。

本イベントは、音楽とデータサイエンスという異分野を結びつける実践的な教育・研究の場として、学生・研究者・企業関係者に多くの刺激を与え、両大学の連携深化に向けた重要な一歩となりました。